今年も、茶園内のあちこちで、ハチの巣が出来始める時期となりました。巣があると、除草中や収穫中に蜂に刺されることもあり、「農薬を使わない栽培」の悩みの一つです。発見した後は目印の棒を立て、皆が分かるようにしておき、専用の防御服を着て捕るという順序です。その幼虫は、軽く炒めて、食べると非常に美味です。(岩田文明)

170719_105927

170719_110953

今回捕った、中スズメバチの巣は、生まれたばかりで小さなものでした。

今年も、茶園内のあちこちで、ハチの巣が出来始める時期となりました。巣があると、除草中や収穫中に蜂に刺されることもあり、「農薬を使わない栽培」の悩みの一つです。発見した後は目印の棒を立て、皆が分かるようにしておき、専用の防御服を着て捕るという順序です。その幼虫は、軽く炒めて、食べると非常に美味です。(岩田文明)

170719_105927

170719_110953

今回捕った、中スズメバチの巣は、生まれたばかりで小さなものでした。

一番茶終了後、6月初旬に浅く整枝した茶園では、ポツポツと次の芽が出てきました。この芽を「整枝(≒収穫)」していくことで、来年の一番茶が揃った枝葉から育つことになります。整枝の際に袋に入っていく僅かな芽ではありますが、日中、暑くくるこの時期に虫や病気に耐え、たくましく育った芽で、夏摘み紅茶をつくっていきます。(岩田文明)

ウンカに傷を付けれた芽からは、甘い香気が発揚します。

自然のリズムで育つ、夏の芽は節間が短く、力強さを感じます

太陽の陽射しをたっぷりと浴びた芽は、発酵する力があるため、紅くなるよう意識して製茶していきます。

収穫と製茶が一段落しましたが、今は雨が降って土が軟らかいので、除草作業を進めています。種を植えた所で、除草中、抜根前の茶樹からこぼれ落ちたと思われる種から発芽したのがあったので、掘ってみました。広葉樹林のドングリやクリの実も、こんな感じで発芽して育っていきます。茶の実も、自然の力で育っていってくれることと思います。(岩田文明)

170703_180257

170703_180357

170703_180442

5月10日から新茶(一番茶)が始まり、続けて6月に入ってから整枝や刈下番茶の収穫・製茶を行ってきました。今年は梅雨入りしても雨が降らない日が続いたため6月20日過ぎまで、どんどん作業が進み、大部分を終えていましたが、あと少しの所も、昨日終了しました。これで同時に、来年の新茶(一番茶)に向けて生育を始めるための準備が完了したことになります。

この来年に向けての準備を、一日でも早くすることが、とても大切なので、この50日間、当園では天候や茶園に合わせた作業を優先してきました。おかげさまで、怪我もなく、無事、収穫と製茶を終えることが出来たことに感謝です。(岩田文明)

最終日に、刈下番茶の収穫を終えた晩生品種「おくみどり」。奥に見えるのは荒茶工場

い

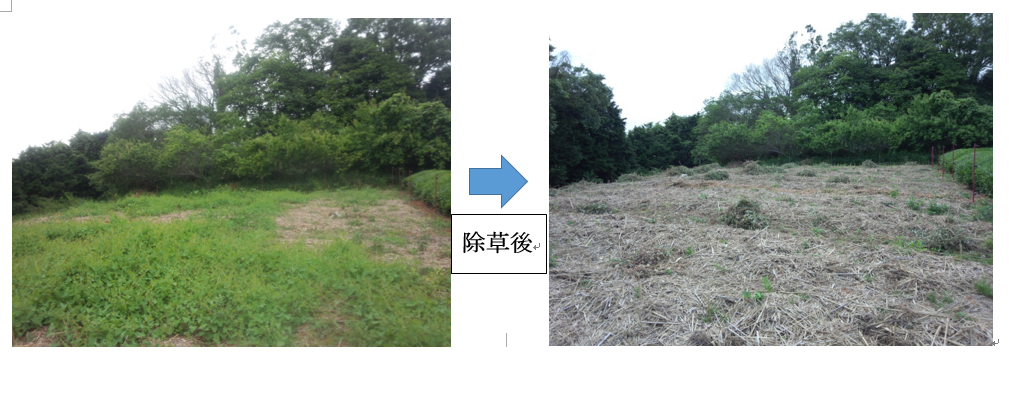

4月に種を植えた茶園では、ポツリポツリと発芽が始まっていますが、雑草にも覆われてきました。

今のタイミングで除草することが、草に負けずに育つかどうかの重要なポイントになります。(岩田文明)

早生品種「そうふう」の種から出た芽(2017/6/29現在)

晩生品種「べにひかり」の種から出た芽(2017/6/29現在)

愛媛から応援に来てくれた助っ人が、刈下番茶の収穫の様子をドローンで撮影してくれました。

ここはキトロデという名前の茶園で、南東向きの斜面に「やぶきた実生」「やまとみどり実生」「やぶきた」が植えられている所です。(岩田文明)

撮影者(片山無)

妻の実家は蜜柑栽培農家で、今の時期、こちらでは農繁期、愛媛は農閑期となるため、義弟が応援に来てくれました。

番茶は重量があり体積も大きいため「茶刈り⇨運搬⇨製茶」という三つの工程を同時に行っていくことで効率をあげることができるので、収穫した生葉を、茶園から茶工場へと、車でどんどん運んでくれました。

次は蜜柑の収穫時期になれば、こちらは農閑期、愛媛は農繁期となるので、こちらから愛媛に応援に行くことになります。岩田文明

いろいろな立地条件の茶園がある中で、最も急斜面の所に、縦畝に植えている茶園の樹高が高くなってきたので、整枝(中切)作業を行いました。感覚的な話ですが、ここでの茶刈作業は、平坦な茶園の3~5倍の労力がかかります。

今年の一番茶では、この茶園から収穫した新芽だけで萎凋煎茶をつくりました。機械化出来ないような立地条件ならではの茶園の特徴を、しっかりと表現できるようお茶づくりにも、取組んでいきたいと考えています。(岩田文明)

170618_181103

170618_180535

刈下番茶の収穫や、茶園の整枝作業を進めています。いろいろな茶園がある中で、在来(実生)茶園は、挿し木でなく、種から育っているため、一株一株の特徴が異なり、茶園が凸凹になりやすいです。そのため綺麗に整枝しても、茶の木に合わせて収穫を繰り返していれば数年でまた凸凹になってきます。ウエーブのような茶園の風景も良いのですが、管理作業が大事なので、定期的な整枝を行っていきます。(岩田文明)

茶園に合わせて収穫を繰り返すため、凸凹になってきた茶園。

5年ぶりに、刈りこんで整枝しました。

一番茶が終わり、茶園の整枝を進めています。紅茶品種「べにふうき」の一番茶の生育が良く、例年より厚みのある園層が出来たので、二番茶(セカンドフラッシュ)も収穫できるような整枝をしました。農薬を使わずに栽培すると、これからの季節に生育する新芽は、多かれ少なかれウンカによる食害の被害を受け、生長が停滞してしまうことがよくあります。しかし、このウンカの食害を受けた新芽は「蜜香」「熟果香」「マスカテルフレーバー」等と呼ばれるような、とても良い香りになるため、紅茶を作りたいと考えています。そのため、生育が止まった新芽でも出来るだけ収穫できるよう丁寧に整枝を行いました。新芽が成長して、整枝面より上に出てからウンカの食害を受けて欲しいですが、あとは自然まかせです。(岩田文明)

袋に受けた緑茶は、「有機べにふうき緑茶」に製茶します

170609_整枝が終わった「べにふうき」の茶園