種を植えて3シーズン経過した実生茶園で、間引きをしています。だいぶ大きくなり、「この茶の木が、大人になったら、こんな感じの特徴になるのかな」というのが、見えてきた感じです。(岩田文明)

191126_163349

種を植えて3シーズン経過した実生茶園で、間引きをしています。だいぶ大きくなり、「この茶の木が、大人になったら、こんな感じの特徴になるのかな」というのが、見えてきた感じです。(岩田文明)

191126_163349

農閑期に入り、月次単位で農作業の計画をたてて仕事を進めています。茶園の周りでは紅葉が始まり、秋も深まってきました。(岩田文明)

191122_145128

191122_145045

4年前から始めた実生茶園づくり。毎年、秋に採種した茶の実を、春に直播きしています。

今年は、「ゆめかおり」という品種の茶樹からも採種しているのですが、珍しい形をしています。岩田文明

種子親の品種によって殻の育ち方に特徴が決まり、種子親の品種ごとに茶の実の大きさや形が特徴づけられていきます。

先日、おかげさまで、今季の収穫と製茶を終えました。締めは「べにふうき」でした。紅茶品種ですが、毎年、この時期に収穫する緑茶を花粉症対策の「べにふうき緑茶」にしています。

来春、美味しい紅茶が出来そうな園相になっています。岩田文明

秋番茶の収穫と同時に、整枝が完了した「べにふうき」の茶園

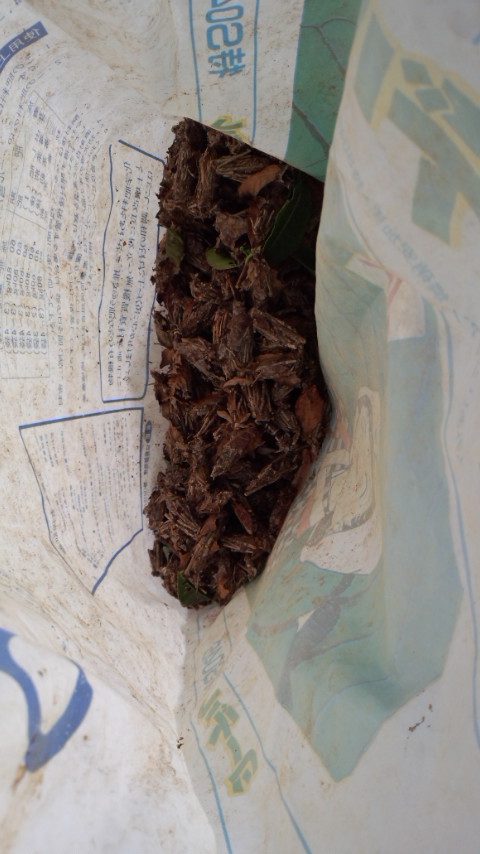

べにふうきの秋番茶

機能性成分が多い、葉の部分を選別していきます。

今日は雨でひと休みですが、現在、秋番茶の収穫と製茶の真っ最中です。収穫した秋番茶をみながら、焙じて良い香りが出そうなのは「有機ほうじ番茶」に、焙じずに(緑茶で)飲んで美味しそうなのは「有機秋番茶」に、なっていくように製茶していきます。(岩田文明)

有機栽培茶園での秋番茶収穫(梅ケ谷圃場)

来年の新茶に向けて順調に生育してる茶園の除草作業中、イノシシが掘った、多数の穴を発見してしまいました。当園の自然栽培茶園では、草が生えにくいように畝間の通路が埋まるように茶の枝を伸ばしているので、足元が全く見えない状況になっています。この茶園環境で、通路に深さ30cm程の穴を多数掘られたので、天然の落とし穴となり、かなり危険な作業環境となりました。ちょっとぐらいなら放っておくのですが、今回はしっかりと穴埋め作業もしました。(岩田文明)

自然栽培を開始して5年目の「やぶきた」茶園

イノシシが掘った穴、竹藪に隣接する茶園では、タケノコ目当てでイノシシが入り、被害が多くなります。

草刈り機で刈った後、乾かしていた茅(かや)を、紐でくくる作業を始めています。茅は、茅葺屋根の「茅」と同じ意味で、主にススキなどのイネ科のことです。茅は、くくった後は、立てて置き、冬になってから茶園の畝間に敷詰めていきます。

私たちは、茶樹から「葉や茎」を収穫して戴いているので、これと似た有機物(≒茅)を、茶園に還していくことで、バランスがとれた自然と美味しいお茶になると考えています。(岩田文明)

190924_145708

190924_155351

この時期、茶園の所々で、ふ化した多数のミノムシが、茶葉を食べ続けながら生長しています。もし、作業中にミノムシが発生しているポイントを見付けた場合、改めて作業時間を確保して、手で捕りに行くようにしています。当園の作業日報には、「ミノムシ捕り」という項目もあります。

ミノムシを完全に捕りきってしまおうと考えると駆除の方法は限られてきますが、自然栽培の場合、手で捕れる範囲で個体数を減らしておくことが重要と考えています。(岩田文明)

茶の葉を戴くために栽培しているので、このような光景を発見してしまうと、自然と体が動いてしまいます。

小さいミノムシは手で潰すのが早いですが、大きなミノムシは捕って袋に入れていきます。

3年前に種を撒いた実生茶が育ってきました。種から育つ茶樹は、一株一株の特徴が、いろいろになるので、予め、たくさん種を撒いておき、育ってから間引く予定でしたが、ついにその時期となってきました。

「べにふうき実生」「べにひかり実生」「そうふう実生」「ごこう実生」「さえみどり実生」と、どの品種実生も、思っていた以上に、それぞれ種子親(種を採った親の品種)に似た株が多く育っている中で、どの株を間引いていくのが良いのか?今日は、たくさんの品種の育成に携われてきた育種専門の武田先生に、実生茶園で直接指導いただきました。

●「やぶきた」の系統が入っている「さえみどり実生」「そうふう実生」には、全く形質が異なるコーロ種が出現すること(写真)⇒これは、間引きしていきます。

●「べにふうき実生」は、「べにふうき似」の他に、父親の「CD86(チャイナ・ダージリン)似」と母親の「べにほまれ似」も出現していて、それも含めた集合体の茶園にしていくのか?「べにふうき似」だけを残していくのか?等々

おかげさまで、これからの間引きの方針をたてる準備が出来てきました。徐々に、間引き始めながら、自然栽培で、ゆっくりと育てていきます。(岩田文明)

種から育った茶樹の立派な直根。

やぶきた系統の茶樹に出現する「コーロ種」

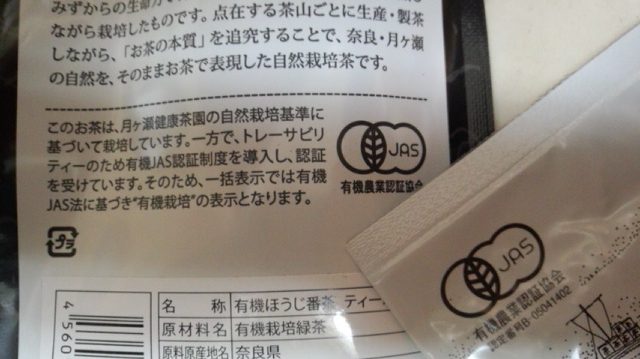

今日は、有機JASの年次調査でした。2001年に有機認証を受けてから、19回目の調査となりますが、今年も有機認証団体の検査員の方と一緒に、30か所以上の茶園、農機具庫、荒茶工場、貯蔵庫、加工場と回り、記録の確認などをして頂きました。

当初は、1984年に農薬も化学肥料も使わない有機栽培を始めて以来、愛着があった「有機栽培」という言葉を使い続けたくて取得した有機認証でした。しかし、今は「茶園管理⇒製茶⇒貯蔵⇒加工・袋詰め」まで、すべての工程において「いつ」「どこで」「誰が」「何をした」という記録を付けながら、お茶をつくりあげていく有機JASの品質管理を継続していくことが、確実にお茶をお届けしていくためにも、大切なことだと考えています。(岩田文明)

190919_000511