今年も、一年間、ありがとうございました。このような作業で仕事納めとなりましたが、農閑期も一日一日を大切に、作業を進めていきたいと思います。来年も、よろしくお願い致します。(岩田文明)

番茶の焙煎工程。ほうじ番茶をつくっています。

4年生の実生茶園の畝間に、落ち葉を敷詰めています。

日陰になる木を切ったり、笹根を掘り上げています。

今年も、一年間、ありがとうございました。このような作業で仕事納めとなりましたが、農閑期も一日一日を大切に、作業を進めていきたいと思います。来年も、よろしくお願い致します。(岩田文明)

番茶の焙煎工程。ほうじ番茶をつくっています。

4年生の実生茶園の畝間に、落ち葉を敷詰めています。

日陰になる木を切ったり、笹根を掘り上げています。

2020年 霜の被害もなく新茶の収穫がはじまりました。

朝夕は月ヶ瀬らしく冷え込む5月です。

予測していたより少し早い始まりです。

週末の雨をもらい、日差しが強まり、気温が上がると

新芽が一斉に伸び始めます。

適期を逃さず、煎茶、紅茶としっかりと収穫、製茶を進めてまいります。

今季もどうぞよろしくお願いいたします。

2021.05.11

新年おめでとうございます。今年も、美味しいお茶をお届けさせて頂けるよう、スタッフ一同、日々、力を合わせてコツコツと取り組んでまいります。よろしくお願い致します。

今年のお正月は、昨年、「昔は茶園だったが笹林となっていた茶山」を、再開墾して、茶の実を植えた地点から、日の出を拝みました。この山頂からは、樹齢1年(手前)、2年(左中)、そして15年、40年の茶園も同時にみることが出来ます。過去そして未来のことも考えながら、先ずは2020年(現在)を大切に過ごしたいと思います(岩田文明)。

.jpg)

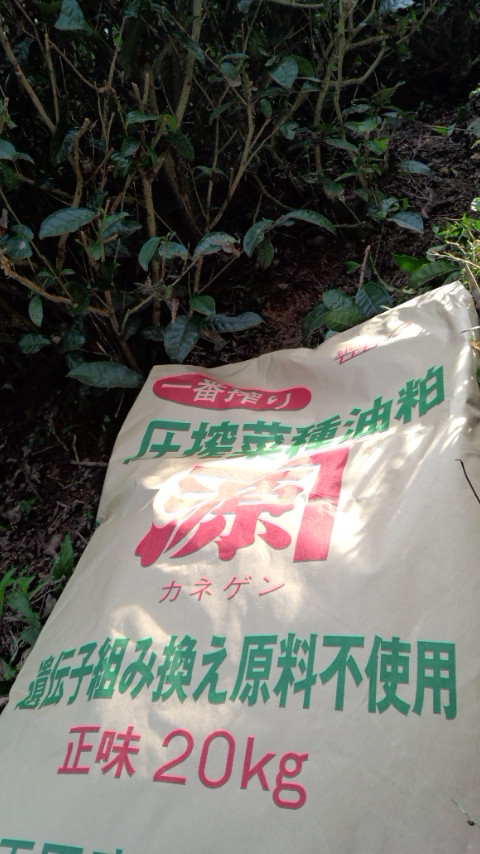

当園の有機栽培茶園には、年に一回、「菜種油粕」を入れています。昨冬敷詰めたススキなどの有機物と混ざり合い、茶園の畝間でゆっくりと分解が進んでいきます。当園では、茶園土壌みずからの力で有機物が分解され茶樹の栄養となっていく、その過程を大切に考えています。(岩田文明)

遺伝子組み換えをしていない菜種の圧搾油粕

有機物が、ゆっくりと分解されていく茶園の畝間

今年は、昨年より1週間ほど遅いペースで生育しています。40か所以上に点在している茶園の中で、まずは『早生品種の「さえみどり」「さやまかおり」』から始まります。

『2019新茶案内』が出来ました。今季も、よろしくお願い致します(岩田文明)

春に種を植えた茶園は、毎年、梅雨明けの頃になると、雑草に覆われてきます。

雑草に覆われて、陽が当たらなくなると、苗は草に負けてしまうことになるので、今の時期、除草作業に、まわりきれるかどうかが重要なポイントになります。

自然栽培で茶苗が育つようにしたいので、全面除草せずに、苗の周辺だけを除草して、植生が豊富な茶園環境にしていきます。(岩田文明)

除草前、草で覆われてきた頃

茶苗の周辺のみ、除草を終えた様子

今春、茶山に植えた種ですが、発芽が始まっています。昨年の状況から、7月頃には出揃ってくると思われます。茶の実から発芽する経験は、今年で、まだ3年目ですが、嬉しい瞬間です。(岩田文明)

べにひかり実生(コイキビロ茶園)

5月に新茶を終えた後、6月は「有機ほうじ番茶」となる刈下番茶の収穫と製茶に集中してきましたが、おかげさまで、計画どおり、旬の時期に終えることがきました。

今、当園の茶園の樹高は、一年で最も低くなっていて、来年の新茶に向けての準備が完了した状態になっています。当園の栽培体系だと、ちょうど今、一年の区切りの時期を迎えたことになります。(岩田文明)

180630_091356

収穫直後の「刈下番茶」。この後、製茶・貯蔵熟成・焙煎して、「有機ほうじ番茶」となります。

『新茶のご案内』でお伝え致しました通り、今年は32年ぶりという寒い冬となり、その寒かった冬を乗り越えた茶樹でしたが、いざ新茶を収穫して製茶してみると、これまで経験したことのない風味(舌を刺すような渋味)のあるお茶がたくさん仕上がってきました。しかし製茶して数日後には、その渋味は消え、まろやかになり、お届けさせて頂ける新茶となりました。目に見えないところにも寒波の影響があり、渋味は寒さというストレスが育んだ自然な特徴であったのではないかと考えております。

今年の新茶は、当初『新茶のご案内』で書かせていただいたような甘さは少ない傾向となりましたが、地(ぢ)の風味があり、引締まった重みを体で感じるようなお茶に仕上がりました。今年の新茶を飲み続けてみると、当園で40か所以上に点在する茶園の中で、土壌中のミネラル含有量の高い茶園で収穫したお茶と同じような特徴を感じます。今年の気候が育てた2018年の新茶を楽しんで頂くことが出来れば幸いです。どうぞ今季もよろしくお願いいたします。

新茶のご案内では、「冬が寒かった年は、甘い新茶ができる」のではないかとお伝えしておりましたが、つくってみると、ここ数年の新茶と比較して甘味の少ない新茶が出来ました。実際には、寒さに耐えるために(茶の木が凍らないために)甘味となる成分は使われてしまったのではないかと考えられます。甘味の含有量が少ない反面、茶樹のストレス反応などから、例年感じられなかったような成分が増加して、それが今年の新茶の特徴となっているように思います。

「冬が寒かった年は、香りに特徴ある新茶ができる」という表現が適切であったと考えております。(岩田 文明)