5月10日、早生品種「さえみどり」から始めた収穫と製茶でしたが、約20日間、晩生品種「べにひかり」や「べにほまれ」を最後に無事終えることが出来ました。お茶の収穫は、新芽が若すぎても成熟し過ぎても良くなく、刈り頃(収穫適期)に刈ることが非常に重要となります。当園では6~7年前から、乗用型茶刈機の導入が困難な茶山や在来(実生)茶園を広げながら自然栽培によるお茶づくりを進めてきましたが、同時に、農繁期は家族やスタッフ、パートさんも総動員で収穫と製茶を行っていく新たな体制も出来てきました。天候にも恵まれ、チーム岩田みんなの力を合わせながら、おかげさまで35か所70区画の茶園を、収穫適期にまわりきることができました。

今年は、4月中旬以降、晩霜被害が無く、どの茶園でも、これまで見たことがないようなきれいな新芽がいっせいに芽吹きました。面積当たりの収穫量は少なめでしたが、例年に比べて雑味の少ない上品な新茶に仕上がっています。しばらく7月頃までは、新茶でお届けさせて頂きますので、今年の気候で育ったお茶の特徴を、お楽しみいただくことが出来れば幸いです。

新茶で出荷させて頂いておりますお茶は、次の通りです。

「有機一番摘み月ヶ瀬煎茶」

「有機一番摘み月ヶ瀬冠茶」

「有機一番摘み月ヶ瀬煎茶(満月)」

「有機紅茶月ヶ瀬春摘み」

今季も、よろしくお願い致します。(岩田文明)

宮山の急斜面の茶山で、光川・岡野(助っ人)・増田チームによる「べにふうき」の収穫

山ノ下の茶畑で、文祥・丸山・増田チームでの「やぶきた」の収穫

コクダシ2の茶畑で、文祥・道免ペアによる茶刈

ゲンダラ実生茶園で、文祥・光川・増田チームによる茶刈

ゲンダラ圃場で、光川・美代・文祥チームによる茶刈

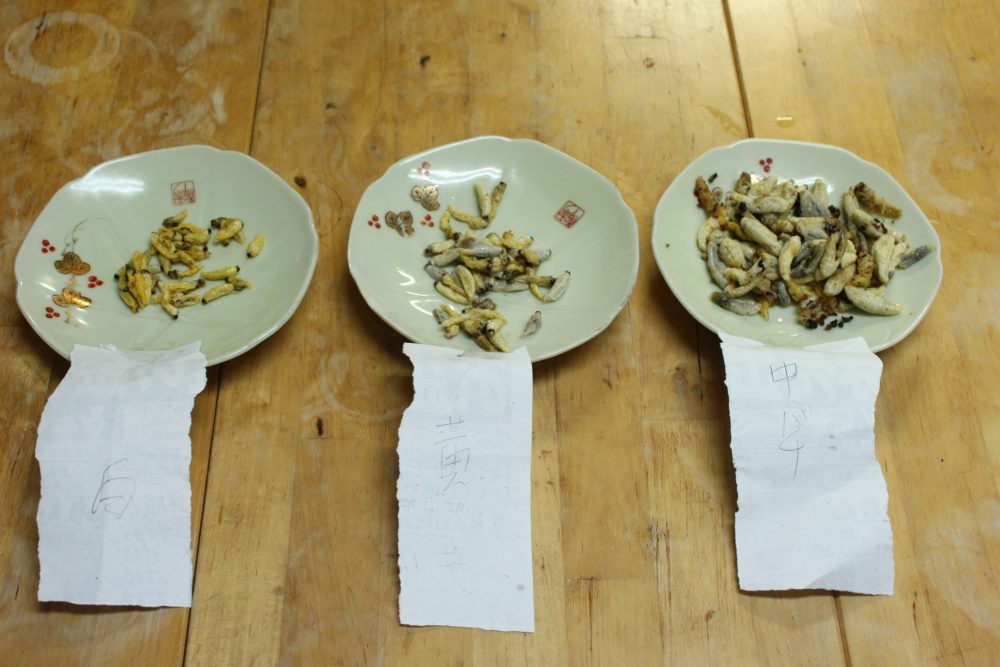

文明・石田チームでの紅茶製造

学校が休みの日に、長男の文月も、袋持ちを手伝ってくれました。

文明・文地(次男)チームでの煎茶の製茶