今春、梅の花は、昨年と比べて3週間以上遅れて咲き始めています。いよいよ見頃となってきます。

茶園では、春整枝の作業を始めています。新芽が早く出てくる茶園から開始し、3月中には完了できるよう進めていきます。

昨夏は雨が少ないうえに暑い日が続き、冬は寒くなるような中で、今年はどのような芽が育つのか、新茶の季節も近づいてきました。(岩田文明)

ハチドダ2茶園 樹齢8年目を迎える「さえみどり実生」

今春、梅の花は、昨年と比べて3週間以上遅れて咲き始めています。いよいよ見頃となってきます。

茶園では、春整枝の作業を始めています。新芽が早く出てくる茶園から開始し、3月中には完了できるよう進めていきます。

昨夏は雨が少ないうえに暑い日が続き、冬は寒くなるような中で、今年はどのような芽が育つのか、新茶の季節も近づいてきました。(岩田文明)

ハチドダ2茶園 樹齢8年目を迎える「さえみどり実生」

月ヶ瀬梅林の梅の花が見頃となる時期に合わせて案内させて戴いた、月ヶ瀬健康茶園40周年「ありがとう茶園案内」、ただいま開催中です。多くの方々にお申し込みいただき、ありがとうございます。

いろいろなお話をしながら、いつも飲んで頂いているお茶が実際に育っている茶園を、歩いたり7人乗りの小型車で巡っています。寒い日や雨の日、ポカポカ陽気の日など、いろいろなコンディションの日がありますが、その日ならではの楽しみ方が出来るよう微調整させて頂きながら、引き続き、ご来園お待ちしております。

今年の梅の開花は、昨年に比べて2週間以上遅れていて、これからが見頃となります。(岩田文明)

新年 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

茶園ツアーのご案内 月ヶ瀬健康茶園 40周年企画

ありがとう茶園案内

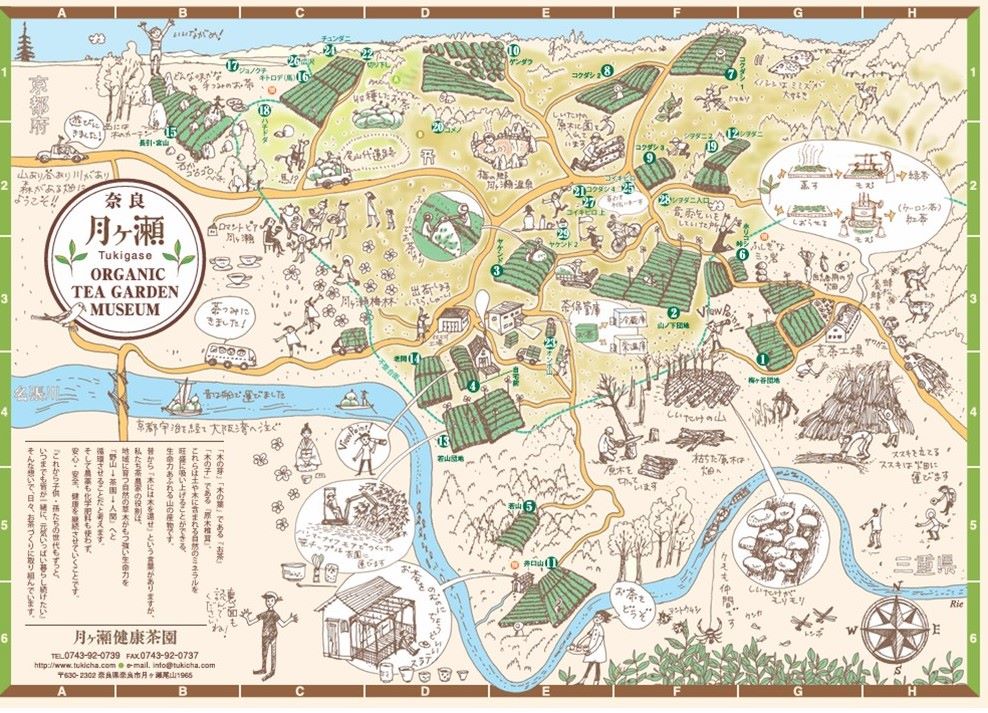

茶園のご案内についてのお知らせです。当園は 1984 年、有機栽培に切替えた時から、「月ヶ瀬健康茶園(屋号)」としてのお茶づくりが始まり、おかげさまをもちまして今年で、40年を迎えることができました。元々、当園は奈良・月ヶ瀬で先祖代々農業を営んできましたが、奈良県内の消費者グループとのお付き合いが始まった時、「月ヶ瀬健康茶園」を命名していただき、農薬も化学肥料も全く使わないお茶づくりを開始しました。これまでの間、多くの方々とのご縁に恵まれ、大切だと考える方針でお茶づくりを続けて来られたことへの感謝と同時に、現在のこと今後のことを日々想い描く毎日です。ありがとうございます。

そこで、今年は月ヶ瀬健康茶園40周年を記念して、日頃当園のお茶を飲んで下さっている方を対象に茶園ツアーを企画いたします。奈良・月ヶ瀬の山間に40か所以上にも点在する当園の茶園を巡りながら、いろいろな楽しいお話が出来ればと考えています。2月後半から3月には、名勝月ヶ瀬梅林の梅の花も見頃となりますので、是非合わせてお越し下さい。

詳細は、お問合せ下さい。(岩田文明)

地域内に育つススキを刈り、干してから括り、茶園に運びます。昨年敷いたススキのほとんどは分解され、また今冬も同じように敷いていきます。ススキが分解されることで腐植となり茶樹の栄養になりますが、丸ごとのススキが、一年かかって、分解されていく過程そのものも大切だと考えています。岩田文明

奈良・月ヶ瀬の山の木々は、紅葉が始まりました。木に登ってツルノコ(渋柿)を採っていたところ、太ももにスズメバチがとまり、少しの間、緊張しましたが、無事、直ぐに飛んでいきました。今年は、例年以上に茶の花が多く、色々な種類の蜂が、茶園に来ています。(岩田文明)

毎年、秋番茶の収穫や秋整枝作業は10月中に行っているのですが、今年は高温状態が続くので10日程遅らせて作業を行いました。

気温が高いと、整枝した面から再び芽が出てくる恐れがあるからです。これまでのように徐々に気温が下がりながら夏から秋、秋から冬へと移り変るような陽気ではないので、作業のタイミングも、よく考えていく必要があると思いました。(岩田文明)

お茶の加工場入口で見つけた「セミの抜け殻」、ここで蛹から成虫になって飛び立ったセミがいた。子供の頃は「セミの抜け殻」を「ゴロ助」と呼んで、集めていたことを思い出しました。

最近、朝晩、秋らしい陽気となってきましたが、日中は半袖でいられるような日が続いています。例年に比べて日中は暑い日が続いているのに、日が短くなってきたり、朝晩の冷え込みは、11月を感じる今日この頃です。(岩田文明)

9月後半になり、日が短くなってきたのに、残暑厳しい日が続きます。月ヶ瀬では、秋の気配を感じる頃になると、毎朝、朝霧が出るようになります。今朝は、宮山茶園からの風景です。岩田文明

茶園の中に、白いボールが落ちていると思いきや、オニフスベというキノコでした。調べてみると、江戸時代は馬勃とも呼ばれ、成熟前なら食用も可能ということでした。(岩田文明)

皮を剥いてみましたが、中身が褐色で、既に成熟してしまっており、食用不可でした。

お茶を加工していく工程で出る茶粕は大切に残していくようにしています。茶粕は、有機栽培や自然栽培をする中で、貴重な肥料となるのですが、茶園全体に入れる程の量も無いので、樹勢が弱っているピンポイントに絞り込んで、樹勢回復に向けて活かすようにしています。 茶粕播き作業の時は、元気の良い茶園から集めた力を投入しているような気持になります。(岩田文明)